Note - 2021年

5月31日

サーバーの更新費用を払い忘れて、うっかりページを消滅させるところだった。 むしろ、こんなページのためにサーバー費用をちゃんと払っていたのだ。

5月30日

絶望の言葉でさえも推敲せずには口にできない

Note - 2020年

5月16日

言葉というものへの信頼を、少し取り戻すことができたので、ここも少しずつ更新していこうと思う。 とはいえ、文章を書くためには、想定する読者というものが必要になる。 ここは一体誰が見ているつもりで書いているのだろう。

最近は7月ごろの資格試験を受けるために、時間を割いて勉強している。 予定通りに開催されるかわからないが、今年一発で合格できるようなものでもないみたいなので、いつ勉強したって無駄にはならないだろう。 試験はまず半日中、手書きで文章を書き続けなければならないので、これからの戦いに向けてシャーペンを新調した。 ぺんてるP200シリーズのDELFONICS別注モデル。製図用シャーペンだけど。

5月12日

なんとなく良いことがあって、幸せを感じているその日にジャック・ケッチャム「隣の家の少女」を読んでしまったり。

仕事や生活へのコロナウイルスの影響はあまり無いが、おかげでテレワークの導入が進み、出社日の半分が在宅勤務になった。以前よりも引きこもりになった。

Note - 2019年

11月26日

ホットカーペットの欠点は、切り忘れやすいことだと思う(2回目)。

たまたま紙の本とKindleで同時並行で読み始めた「すごい物理学講義」と「カルヴィーノの文学講義」で、どちらも不確定性原理のエピソードと、ダンテの神曲が引用されていた。 シンクロニシティとか言って、この世の偶然と運命の悪戯の衝撃に打ち震えるのは簡単だけど、同じ時期に読む本というのは、間違いなく「その時興味を持っていること」のフィルターを通しているのだから、話の方向性が似通っていたところでそれほど不思議ではないのかもしれない。

少し早起きをして、作曲の時間を確保するようにした。まだまだ先は長そう。

11月25日

隣人が時々、夜中に騒ぐタイプの人類みたいなので、睡眠用の耳栓を買った。 騒いでないときでも着けて眠りたいくらい入眠は快適になった。 冬の準備に買った、足元に小さいホットカーペットと、寝るときの電気毛布と合わせて、ベスト買い物オブ・ザ・イヤーにノミネートされた。

11月24日

東京の文学フリマと、コミティアに遊びに行ってきました。 仕事と寝床の往復で摩耗した神経には眩しすぎる世界でしたが、最近の仕事への傾倒ぶりは良くないなぁと自覚していたので、良い刺激になったと思います。 前日になってノープランで新幹線に飛び乗ったけれど、普通になんとかなりました。

みんな いっしょうけんめい たたかっている

5月26日

転職にまつわるバタバタがようやく一段落した。 引越したのはいいけれど、年度末で準備も満足にできず、ほとんど家具・家電がない状態で新年度に突入。 昨日パソコンデスク用のイスが届いて、これで大体揃った感じ。 またやっていきましょう。

Note - 2018年

12月9日

in the endの動画版を投稿しました。(youtube、ニコ動) これで動画制作がsoundcloudに投稿している音楽に追いついたので、以後音楽を投稿、動画版を投稿、というサイクルでやっていこうと思います。

本の整理をしました。 本棚も無いのに、よくまあこれだけ増えたものだと思いながら、床に積んでいる本の塔を崩し、処分する本をより分け、塔を再建。本棚が無いので。 文庫やハードカバー合わせて70冊程度を処分して高層建築が少しマシになりました。 来年度には引っ越しをする予定なので、そうなったらちゃんと本棚を買いましょう。 また年が明けたら今年読んだ本の振り返りをしようと思います。

11月25日

astronomical microscopeの動画版を投稿しました。(youtube、ニコ動)

少し気疲れで生活リズムが崩れてしまった気がする。 都合よく3連休だったので睡眠時間を多めにとって、少し復調。 本格的な冬に備えてコートを出し、手袋を買いました。

「スコット・ロバートソンのHow to Draw」と「How to Render」、イラストレータのさやかさんの画集「Fire」、今井喬裕さんの画集「Radical Classic」などなどを購入してパラパラ。 音楽は最近apple musicばかりであまりCDを買っていません。気になったアルバムを片っ端からライブラリに登録してあとで聴くような感じで、「買った」感はまったくない。 本にせよ、CDにせよ、物理メディアで購入するというのは、電子版がないときの最終手段になりつつあるけれど、「電子版で済ませたい」のは音楽のほうが顕著かも。 そういえば、アーマードコアの20周年記念のCD-BOXは届いているけれど、まだ開封していません。

本格的に音楽とCGの制作のための時間を取り戻してから2ヶ月ほど。 相対的に読書時間が減り、なおかつ記録に残していない専門書や雑誌を読む機会が増えたこともあって、今年は現在で89冊。去年より30冊近く少ない。

11月19日

昨日soundcloudに新曲をアップしてました。 気がついたら再生時間がどんどん伸びて6分30秒。 いつものピアノよりも低音をバッサリ削って、はっきりした音になっていると思います。

転職についてはお受けする方向で話を進めてもらっています。 待遇面ではおそらく良くなるのだけど、仕事に対する責任、ストレスは増大しそうなので不安しかないのですが、面の皮を厚くしてやっていこうと思います。

あと、神戸・広島間を往復するような生活だったけれど、広島に腰を据えることになりそうです。11月11日

「Corvus」の動画版を投稿しました。(youtube、ニコ動)

3年近く沈黙しておいて、突然毎週のように投稿しだして、「作り置きを順番に上げているだけじゃないのか」と思われる人もいるかもしれませんが、そんなわけもなく、毎週結構カツカツです。 ただ、なにかしらのルールがあった方がやりやすいと思ったので、仮に早めに動画や音源が準備できても、日曜日までは寝かせておくことにしています。 別に日曜日に投稿することにこだわりがあるわけではありませんが、いつまで続くか見ものです。

来週は「astronomical microscope」の動画版と、新曲をSoundcloudにアップできればいいですね。 それ以降はSoundcloudに新曲→動画版投稿のサイクルで、毎週何かしらの動きがあるのが理想です。

「astronomical microscope」は、新たに作るエレクトロニカ主体のアルバムに収録する予定です。 また、「waterpoor」もピアノアルバム「Monologue(仮)」に収録し、順次作成予定です。 次の新曲と「Corvus」は、以前投稿した3曲とを合わせて「timemachine」として収録します。 「timemachine」はそれで完結とし、頭に1曲つけてアルバムとしてパッケージングします。今後の予定はそんなところ。

私事ですが、春あたりに転職することになるかもしれません。 そうなったらまた年末から年度末にかけて、バタバタしそうです。

11月4日

waterproofの動画版(youtube、ニコ動)と、新曲astronomical microscope(soundcloud)をアップした。 今回は動画の背景に使うイラストも自分で作成した。 絵を描いたわけではなく、3Dモデリングとレンダリングの力である。

音源はsoundcloudに、動画はyoutubeとニコ動に、作った画像もpixivにアップしTwitterが少しごちゃごちゃしてしまった。 作ったもの、アップロードしたものを一元的に管理するためのこのページのはずだったんだけど、整理が追いついていない。

10月27日

2週間くらい前からまた音楽を投稿してます。

してますのだけど、niconicoのプレミアムなんてとっくの昔に解約してしまっているので、勝手がわからずとりあえずSoundCloudだけ。 今後の方針として、完成したらとりあえずSoundCloudに投げて、そのうち何かしら動画をあつらえて、順次Youtubeとniconicoにはアップロードしようと思います。

毎週は無理だろうけど、しっかり平日も時間をとって、比較的スムーズに作業が進めば1週間で1曲くらいは書ける。

7月8日

一昨日から降り続く雨で、各地で土砂災害、交通機関の麻痺が発生している。 新幹線も全線が運転を見合わせ、高速道路も通行止めとなり、事実上、広島から出ることができなくなった。 本来であれば、今週末は東京に行こうと思っていたのだけれど、行く方法がない。 昨日の時点で、新幹線で岡山までたどり着いたものの、そこでしばらく足止めをくらい、最終的にその電車は運行取りやめ。 どうしようもないので広島へ引き返す便に乗ったが、その電車も東広島で止まり、そこで3、4時間、再び足止め。 新幹線の車中泊も覚悟したけれど、最終的に広島駅までは帰り着くことはできた。

何人かの人たちとお会いする約束もしていたのだけれど、天災はどうしようもない。 強いて言うなら、ワープ航法を開発していない人類が悪い。

6月25日

全ては時間の問題だ。

そのうち時間が解決してくれる、という意味ではなく、すべての問題が時間についての問題に還元されうるという意味において。

4月18日

仕事で人を指導するような立場になってわかったことなんだけど、どうも僕は結構な「しゃべりたがり」だったみたいだ。

仕事中に私語をするわけでもないし、したいわけでもない。基本的に無口な人間だと思っていたのだけど、いや、無口な人間には違いないのだけど、まだ何も知らない人間がいて、僕の教えることを興味深げに聞いてくれるなら、そりゃあ必要以上に喋りたくもなってしまうよな、と思う。

1から10まで説明して、注意点やコツもひけらかして、羨望の眼差しを得たい所ではあるのだけど、まず仕事の実感があって、自分でつまずいて、立ち止まった経験がないと、聞く耳も持てないだろうし、今後その人が自分で考えて問題解決してもらうために、と話す内容をセーブするようになった。

その分、ちゃんと相手の反応をみて理解度や興味を把握するようにしたいな、と思った。

何を今更、という話なのかもしれないのだけど、これまではそんな余裕もなかったのだ。自分の仕事を必死でこなして、基本的に教えを請う立場で、それをまた必死に吸収して、という数年だったから、なんとなくしみじみと思った新年度でした。

4月3日

古い記憶を想起させる刺激は嗅覚が一番鮮明だ。

暖かくなって、外を歩くだけで色々な匂いがするようになってきた。 草の匂い、陽に照らされたアスファルトの匂い、埃っぽい匂い、どこかの家の夕食の匂い。 遠い昔にどこかで嗅いだことのある匂いを嗅ぎとる度に、ふと、そのときの情景が思い浮かぶ。 学校帰りの公園や、遊びに行った友達の家。 あるいははっきりとは形にならず、漠然と懐かしいような感覚に襲われたりする。

なんだか冬眠から覚めたような心地がする。

1月21日

「芸術では、熟練した技術が重要な役割を担っている。それは、個人の創造性や独創性と両立しうるものであり、表現方法と密接に関連している。われわれは、各々が持っている技術とともに表現することしかできないのである。」 ───モーリス・ド・ヴラマンク

1月12日

広島→神戸へ移動中。

先週まで正月休みで実家にいたのに、また実家にとんぼ返り。とはいえ、新幹線に乗ってしまえばせいぜい1時間ちょっとなのだから、下手な通勤・通学よりは早いくらいかもしれない。

今回帰る理由は祖父の誕生日を祝うため。大正ヒトケタ生まれで、98歳になったんだったか、一人暮らしでまだまだ元気。肉も喰らうし酒も飲む。電車でナンパされたことを自慢げに話す。そんな怪物みたいな祖父。

1月6日

基本的にここは生存報告用、かつ誰も見ていないことを想定して書いているので、あしからず。

Twitterで迂闊に言うと殺されるような気がしたから言ってなかったけど、年末年始は12/29~1/8の11連休でした。 実家に挨拶をして、何件か親戚にも挨拶回りをしたらもう退屈だったので一人で温泉に浸かったりしてました。

1月4日

明けましておめでとうございます。とりあえず昨年読んだ本の振り返りをしておきます。

去年は全部で121冊の本を読みました。平均月10冊ペースなので、個人的にはかなりハイペースで、きちんと読書に時間を割くことができた1年でした。 基本的にはこれまでと変わらず、小説(SF、ミステリ、純文学、古典)、エッセイ、たまに哲学という感じで、今年はシリーズとして『銀河英雄伝説』の原作に手を出したので、そこで冊数をかなり稼いだ感じがあります。特に印象に残った本を何冊か書いておきます。振り返ってみると、女性作家が多い。順番は読んだ順。あらすじ等は気になったら各自ググってください。

アゴタ・クリストフ『悪童日記』

戦時下の厳しい時代をタフに生きる双子の物語。双子が読み書きの練習のために書いた作文という形で話が進められ、余計な想像の含まれない客観的な描写で進められる。人に親切にするときも、悪事を働くときも、葛藤や罪悪感の匂いはまったくなく、それがなんだか痛快で面白い。ただし、続編の『ふたりの証拠』『第3の嘘』は語り口も作品の性格もまったく異なり、これによって本書の意味も大きく変わってしまうため要注意。

二階堂奥歯『八本脚の蝶』

出版社の編集者だった著者がインターネット上で公開していた日記をまとめたもの。日記の本文は今も公開されていたはず。 今でこそ、ブログの書籍化も珍しくはないけれど、時代的にはわりと早い時期のインターネット上のコンテンツの書籍化だろうか。 たとえば森博嗣の日記のシリーズの初版が2000年、本書が2006年なのでそうでもないか。 膨大な量の読書の記録がうかがえ、そこから気になる本を拾っていくだけでもこの本の価値があると思う。 基本的には幻想文学、ゴシック、エログロ、デカダンス的な嗜好に特化しており、ときどき語られる女性観や人形愛についての考察はとても鋭く、何より文章がうまい。

なお、著者は既に自殺しており、日記も最後は自身による自殺の報告で終わる。 後半からは精神的に追い詰められた内面の吐露、あるいは他の本からの意味深な引用が続き、前半にあった思考の切れ味や多様性は見えなくなる。 死ぬことを「怖い」と言い続けながらも死ぬことを選んだ心中は計り知れず、その自殺に至るまでの過程を読むのははっきり言ってかなり怖い。 決して楽しんで読むものではないけれど、この本で知った本も多く、この本を読んだお陰で昨年の読書傾向は半分程度決まったと言っていいと思う。

シャーリィ・ジャクスン『ずっとお城で暮らしている』

惨劇の起きた資産家一族の生き残りの姉妹の物語。ずっとつきまとう不穏さと、退廃的な美しさがある。 事件の犯人と疑われ、屋敷から出られない姉を支えるため、白眼視されながらも村と最低限のやり取りをするメリキャットはいじらしいけれど、その行動や、独白にどこか年齢に不相応な幼さや狂気が感じられ、それがあくまでもメリキャットの主観で当然のように語られることで、ずっと「なにかが間違っているような」不快感、違和感が続く。その不穏さがずっと印象に残っている。

乾石智子『夜の写本師』シリーズ

とても上質のファンタジー。基本的には中世の西洋のような、いわゆる剣と魔法のファンタジーな世界感だが、時折オリエンタルな雰囲気の文化や呪術が丁寧に描かれたりする。シリーズ自体は「オーリエラントの魔導師」と呼ばれ6冊程度出ているらしい。

数百年、下手をすると千年単位でどんどん時代が行ったり来たり、国が興り、滅ぶなかで、魔法のあり方も時代とともに変わっていくことが面白かった。 たとえば原初の時代では火や風を操る魔法が出てくるのに対して、時代を経るにつれてそうした直接的に自然を操る魔法の力は失われていき、呪いやげん担ぎのようなやり方でお札や人形、本を介してあらわれる力を魔法と呼んだりする。直接的な力を持っていた血が時代を経て薄まり、広がっているからなのか、あるいは魔法のあらわれ方自体が、自然との関わり方と関係しているのかはわからないけれど、まるで架空の文化史をみているような楽しさもある。

最果タヒ『渦森今日子は宇宙に期待しない』

詩人である著者のエッセイが好みだったので、小説も読んでみた。結論から言うと最高の青春小説だった。 主人公が宇宙人である、という設定は本文の最初の最初で明かされるけれど、それはそういうものとして、それが本当なのか、とか、どういう原理?とか野暮な点が焦点になることはない。 他の宇宙人も出てきたり、UFOが迎えに来たり、人間離れした身体能力をもっていたりするけれど、主人公はアイスクリームが好きで、友達思いのただの女子高生だったりする。 だから結局、SF的なスパイスを効かせた、周りとは少し違う個性を持ったただの女の子が、少し成長する話として読むことができる。 乱暴に言ってしまえば、彼女の悩みは基本的に自分はなにをすべきか、自分はどうすべきかという問題で、見つける答えは、「自由に対して相応の責任を負うこと」だったりする。 下手をすると暗く内省的になりがちなそんな話を、ボーイ・ミーツ・ガールもせず、ラブストーリーもせず、こんなにキラキラして、みずみずしい話にしてしまうのが衝撃的だった。

***

こんなところだろうか。2018年は読むジャンルを少し意識的に広げようかなと考え中。音楽も作ります。

Note - 2017年

12月23日

子供の頃に比べて、いろんな習慣を続けることが簡単になった。意識的に習慣を変えていけるようになった。ような気がする。

子供の頃には、そもそも「計画性」なんていう言葉はなかった。夏休みの宿題は9月になってから、最初の授業の日までに終わらせるような人間だったし、何かをはじめて、そのまま続けることがどうしてもできなかった。毎日少しずつ、ということが想像できず、実践もできなかった。 けどそれは飽きるとか、耐えられないというわけではなく、本当にその習慣を忘れてしまうのだ。毎日少しずつ取り組もうと思っても三日目にはもう忘れている。多分、一日が長すぎて、覚えておくことが多すぎて、次の日にはそう決めたことすら忘れてしまうのだ。 落ち着きがない子供だったわけではないけれど、本当に何かに長期間熱中するということはなかったと思う。 今でも何かを作り始めると、つい一日二日で完成させてしまおうと焦ってしまうのだけど、残りの人生が短くなって、日々が過ぎるのが早くなって、毎日の生活が一週間刻みに感じられるようになってようやく、毎日何かを、意識的に繰り返すことができるようになった。

なお、早寝早起きとかは、今でもできない。

12月20日

appleの音楽ストリーミングサービスApple Musicは現在およそ4000万曲の音楽が登録されているらしい。 1曲3分としておよそ120000000分。つまり200年間聴き続けても、まだすべてを聴き終えることはなく、その上、日々新しい曲が配信され続けている。 中には重複している曲や音楽以外のジャンルの音声データも配信されているだろうから、あるいは本当に聴く価値のある音源はもっと絞れるのだろうけれど、それにしたって膨大な数字である。 アマチュアや同人音楽を除けばTwitterやネット上でおすすめされたアーティストを調べてみるとだいたい出てくるし、CDは持ってるけどパソコンに取り込んでないような曲でも検索して3クリック程度で聴くことができる。もう半年近く利用しているけれど、使うたび「本当にいいの?」という気分になるから不思議だ。

問題は、それだけ膨大な曲を「自由に聴いていいですよ」とポンっと渡されても、正直持て余してしまっているということで、レコメンド機能や関連するアーティストを辿って、できるだけ幅広く聴こうとしてみても、それでも誰かがポロッ呟いたおすすめは、聴いてみたらとても好みなのに、検索してみたらすぐに見つかったのに、今まで聞いたことがなかったりする。 要するに、そもそも知らなければたどり着けない、知らない名前は検索すらできないという歯がゆさ。

本屋でもCDショップでも話は同じはずなのに、なんとなくApple Musicの方がそれを強く感じるのは、自由にアクセスできる権利をすでに買っているのに、それを腐らせてしまっているようなもったいなさのせいだろうか。 しらみ潰しに全部の曲を聴くのは無理で、その時々ではその時聴きたい曲を聴いて満足しているのだから、つまりはただの貧乏根性か。 ふとヴァルキリープロファイルの賢者の石を思い出したりした(伝わらない)。

12月16日

突然母からLINEで「父と遊びにきています。ここはどこでしょう?」というメッセージと一緒に、写真が何点か送られてきた。 写真を見ると、大きな吊り橋の真ん中あたりから主塔を見上げるような写真と、観覧車のゴンドラの中から円の中心方向に向かって撮った写真、そして山の上に立つ城跡を遠くから写した写真の3枚。

橋に詳しい人、あるいは城に詳しい人、さらには観覧車に詳しい人(いるのだろう、きっと)が見たらその時点でわかるのだろうけれど、どの知識も大して持っていないので、パッと答えはわからない。 まず橋の写真を見ると、かなり大きなもののようで、実家のある神戸から一番近い、かつ大きい吊り橋といえば明石海峡大橋である。試しに画像検索してみると、主塔のトラスの形が一致した。 神戸から明石海峡大橋を渡ったとなると、淡路島か、通り過ぎて四国まで行ったか。 まず淡路島に城や観覧車はあるのかとこれも適当に検索すると、洲本城跡なるものが、観覧車は淡路SA内に大観覧車なるものがそれぞれあるらしい。 岩屋城跡も白巣城跡というのも見つかったけれど、これは碑が残されているだけで城そのものはもうないらしいので除外する。 洲本城はどうやら見晴らしの良い山の上に建っており、似たような雰囲気の写真も見つかった。 なので答えは順に明石海峡大橋、淡路SAの大観覧車、洲本城、という事になり、車で移動したのなら、時系列も合っている。

満足しつつ回答し、その後「大正解!」という返信が来たものの、さて。母が想定したのは間違いなく、こうした検索・推測ゲームではない。 おそらく「父と遊びにきています。ここはどこでしょう?」「え~わかんない、どこ?」「淡路島でした~」 みたいな、なんでもないほのぼのとしたやり取りだったと思うのだけれど、デジタルネイティブの検索力を甘く見てしまったのだ。 だとすればまるでネットストーカーのごとく居場所を特定し、正解することは、果たしてより広義の意味で正解といえたのだろうか。

12月15日

少し前に、ニコニコ動画のサービス発表会があったとか。 なんだか燃えている様子なのは遠目に眺めていたけれど、実はそれとはまったく関係なく、既に1年ほど前からプレミアム会員を退会している。 そもそも、動画を投稿する際の利便性のために登録していたのに、長らく動画を投稿していなかったので不要になって更新しなくなったというだけなんだけど、じゃあ改めて動画…というか音楽を公開するにあたって、どうするかという問題。 問題というほど悩んでいるわけではないけれど。 通常会員で投稿できる範囲のうちはニコニコ動画にもアップすればいいだろうし、基本的にはYoutubeに移行して、mp3だけここに置いておけばいいだろう。

***

アレイスター・クロウリーの「麻薬常用者の日記」の天国篇と地獄篇を読んだ。 禁断症状に苦しみ、思考の論理性が消え支離滅裂なことを口走ったり、他人に対する不信感や焦燥感からより一層短絡的、独善的になっていく様は真に迫り、息苦しくなるほど。ヤッたことがないから、リアリティがあるのかどうかは、わかりません。 ついでに、その直後に読んだ円城塔の「プロローグ」でクロウリーについて言及している文を見つけた。やはりクロウリーといえば「魔術師の大家」的な扱いばかり目にするので、「法の書」や「777の書」も読むべきか。 で、「プロローグ」については初期の代表作「Self-Reference Engine」からより複雑性をまし、視点どころか次元がくるくると移り変わるのは読んでいてもはや快感だった。のだけれど、物語の構造がまったく理解できていないので、「エピローグ」を読みつつもう少し整理する。

12月13日

ご馳走を前にした時、お腹いっぱいまで食べずに、腹八分目までで抑えるようになったのはいつからだろうか。 お酒を飲む時、その場の雰囲気に流されず、明日に差し障りのないように自然にセーブできるようになったのはいつからだろうか。 そういう人を「退屈な人間」といい、あるいはそういうときに「羽目を外して楽しめる人」に重きをおく人がいるのはわかるのだけど、僕はやっぱりそうではなくて、理性的な判断を自分ができていると実感できる方が、幸福だと感じる。

基本的には何事も中庸が良い。ステータスをSTRにガン振りで通用するのゲームの世界だけのような気がするし、例えば僕は本を読むのが好きだけれど、ひたすら本ばかり読んでいる人間というのも、やはりどうかと思うのだ。 そうしたバランス感覚を軽々とぶっ壊して、超越した場所に天才と呼ばれる人がいるのかもしれないけれど、自分のキャパシティ以上に食べたり飲んだりしたところで、信じてもいない神に許しを請いながらゲロにまみれるしかないのである。「二度と酒なんて飲まないよ!」などと宣いながら。 別に教訓的な意味合いなんぞなく、ただ苦しくなるほどお腹いっぱい食べても食事に費やした時間以上に苦しみ、なんだか損した気分になる、ということをささやかながら学習しただけだったりする。そんなことを家族に話したりしようものなら「おとなになったねぇ」なんてニヤニヤしながら過去の失敗を引き合いに出しつつまた酒を飲まされるだけなのであった。

12月11日

自販機に新しく入った黒糖入りのミルク珈琲を試してみたら、甘味の暴力という感じでした。パッケージに「上品な甘さ」って書いたのは、誰だ?

***

音楽制作を再開しようと思ったけど、勝手が思い出せず、ちょっと耳コピでリハビリ中。 新しい曲を投稿できるのはいつになることか。

12月10日

パソコンを介さず、ipadだけでwebページを更新するテスト。一度試した時は文字コードがバグってうまくいかなかったけれど、勝手に治った。

いつだったか、ipad proと外付けのぺらっぺらでカバー兼用のキーボードを買ってから、普段の日記もipadでこと足りるようになった。 ふと、使ってるテキストエディタにFTPサーバにアクセスする機能があることを知ったので、試しに、半年ぶりに更新する。

Twitterもそれほど活用しているわけではないけれど、凍結だのルール変更だの、実害があったりなんだか気詰まりを覚えたり。 避難所的にこちらを思い出した、という理由も30%ほど。 別に死ねだの殺すだのと書くわけではない。

***

昨日、仕事の分野でのある資格試験を受けた。 いくつかある試験の中でも簡単な方の試験で、3ヶ月ほど集中的に勉強した結果、よほど変なミスをしていない限りは大丈夫そうな手応え。 学生が終わってから一番勉強したと思うけれど、それなりに楽しかったので勉強の習慣はなんとか続けていきたい。

また、書く。

7月19日

「悪い人、癖のある人を全部糾弾しているとその糾弾した指先が結局は自分に向くものだと思うし、そういう人たちがいる世の中を受け入れるほうが自分自身もたぶん生きやすくなる。(p41)」

「私は「創作」という行為に、神聖さなんて少しも感じない。世の中には、創作を神聖視する人もいるけれど、そんな大した行為ではないと思う。そして逆に、自己顕示欲の発露先だなんて、安易で暴力的な解釈もしていない。(p147)」

「私は、自分が誰なのかわからないままでいたい。空虚だし退屈だし、名付けられるほどの内容もないしそのことに劣等感をいだかないまま社会で生きていくなんて不可能だけれど、だからって「私」という全てをねじ伏せるほどの価値に逃げ込むのは不気味だった。(あとがき)」

───『ユリイカ 最果タヒによる最果タヒ』

3月12日

いまさらapple musicに登録し、またそのためにipod touchを買った。 ちょうどずっと使っていた音楽プレイヤーがまともに動かなくなってきていたのでちょうど良い(という自己弁護)。 とりあえず数日使ってみたところ、手軽で快適。ただし、itunes以外から音楽を知るためのアンテナを錆びつかせないようにすること。

シオランの『生誕の災厄』。生まれたことは災難で、この世に意味なんてなく、あらゆる行動にも意味なんてないと言いながらも、悩み、苦しみシオランは生きたわけだ。 哲学者のよくいう、あらゆるものの実存を疑うなかで唯一確からしい、思考する「わたし」の実在。それすら今ひとつ実感できないのは、まだまだ僕が悩み足りないのか。

「なにも生み出さない」「行動しない」ことを是とすると書きながらも、自分はそれに抗い、そうすることを認めない。そのスタンスはなんだか、僕が思う信仰に対するそれと似ている。 神を信じ、快楽も苦痛も他者に預け人生を送ることの安寧。そうすれば楽なのだろうという予感を持ちつつも、一方でその受動的な人生に対する忌避感が拭えない。 眠れぬ夜に対する憧憬。

結局、多くの哲学、宗教観がキリスト教圏の影響を免れない。敬虔なキリスト者であろうと、アンチキリストであろうと、キリスト教の考えをもとに論理を出発している時点で同じ土台の上の両端にすぎない。 そうしたキリスト教的なものの考え方は、いろいろな物語や、倫理の形を通じて知らず僕の頭にも潜り込んでいるのだろう。 それは社会的な常識となっているものもあり、別に構わないのだけれど、そのことに無自覚的であるのは、やはり面白くない。

***

他者の発する「匂い」や「音」に対して敏感だ。 独り言、生活音、汗臭さ、香水や化粧品の匂い。そうした匂いや音に不意に触れると、落ち着かなくなりイライラする。 おそらく、匂いや音そのものが耐えられないわけではない。 無自覚的に発せられる音や、匂いが、他者(この場合は僕)に対する配慮の欠けた行為に感じられるから耐えられないのだろう。 ひるがえって自分はどうかといえば、知らず他人に不快感を与えている可能性はある。 あるのだから、他人のそれも許容して然るべきなのかもしれない。

自覚的であろうとすること。ありとあらゆるものごとにたいして。現在の生きる上でのテーマのようなもの。

3月5日

「気分がすぐれなかったが、仕事を続けた、――はやいスピードで。がんばった。しかも、しばらくたつと、一種の機械的な幸福感をおぼえた。これはむしろ堕落のしるしであろう。」

「五時四五分、機械を止めたとき、心は真暗で、希望もなく、そのうえ、ぐたぐたに疲れて精も根もつきはてた状態だった。しかし、たまたま歌の好きなかまど係の少年にぶつかり、少年がにっこり笑い顔をみせてくれたり――倉庫係に出あったり、――着がえ部屋でいつもよりももっと陽気な冗談が交わされるのを聞いたり、もうそれだけでわたしにはよかった、――こういうほんのちょっとしたあたたかい友情があれば、わたしの心はよろこびに溢れ、しばらくの間は疲れも感じずにすむのだ。けれど、家に帰ると、また頭痛。」

「ひどい疲れのために、わたしがなぜこうして工場の中に身をおいているのかという本当の理由をつい忘れてしまうことがある。こういう生活がもたらすもっともつよい誘惑に、わたしもまた、ほとんどうちかつことができないようになった。それは、もはや考えることをしないという誘惑である。それだけが苦しまずにすむ、ただ一つの、唯一の方法なのだ。」

「ものを考えるのをやめなければならないということの屈辱感を、心の底から感じる。」

───シモーヌ・ヴェイユ『工場日記』

Note - 2016年

10月10日

「『時間があればもっと良いものが書けたはずなんだけどね』、ある友人の物書きがそういうのを耳にして、私は本当に度肝を抜かれてしまった。 今だってその時のことを思い出すと愕然としてしまう。(中略)もしその語られた物語が力の及ぶ限りにおいて最良のものでないとしたら、どうして小説なんて書くのだろう? 結局のところ、ベストを尽くしたという満足感、精一杯働いたあかし、我々が墓の中まで持って行けるのはそれだけである。 私はその友人に向かってそう言いたかった。 悪いことは言わないから、別の仕事を見つけたほうがいいよと。 同じ生活のために金を稼ぐにしても、世の中にはもっと簡単で、おそらくはもっと正直な仕事があるはずだ。 さもなければ君の能力と才能を絞りきってものを書け。 そして弁明をしたり、自己正当化したりするのはよせ。 不満を言うな。言い訳をするな。』───レイモンド・カーヴァー『書くことについて』(村上春樹訳)

1月31日

今よりも広い世界で、もっと面白いことをしたいと思うのであれば、当然のことながら、もっと自分から発信していくことを考えなければならないだろう。 今はネットを通じて知らない人にコンタクトをとることも簡単だ。 Twitterのアカウントを探しだして話しかけてみればいいし、向こうも、こっちが本気で、なおかつ面白そうなやつだと思ってもらえれば、何かしらのリアクションがもらえるだろう。 あるいは幸運にも後進を育てるような、寛大な心で接してもらえれば、ありがたい示唆がもらえるだろう。

最近読み進めているビル・クロウの「さよならバードランド」にはビル・クロウがニューヨークに移り住んで、『バードランド』を中心に様々なバーやクラブを渡り歩き演奏していくさまが描かれている。 そこでは音楽家同士の結びつきみたいなものがいとも簡単に行われているように見える。 「誰々が、僕を誰々に紹介してくれた。彼とは何処どこでこんな面白いことをした。その後彼はこんな立派な奴になった(みんな知ってるよね)」みたいな。他人を通じてコミュニティに組み込まれる関係性。 そういうものは、人間的で、ある意味当たり前の社会性なのかもしれないが、(音楽とか楽器に限らず)やはり自分が一人前のプレイヤーとして、積極的に貢献していくことでしか得られないものだ。

学生時代、色々な物事に対して、積極的に、時には必要以上に首を突っ込んでいった時期がある。 それはそうした機会を失いたくないと思っていたからだし、きっとそれを通じて、「かけがえのない絆」みたいな関係性を作りたかったのだろう。 その活動の結果得られたのは、些細な挫折と失望と、あとに残った人間嫌いだけなのだけれど、当時、それは非常に前向きで、現状から見れば羨ましいくらいの熱量だったと思う(失敗の理由は多分、いろいろな物事に対する自覚が足りなかったのだろう)。

ひたすら内省的に、自分を見つめ続けて見えてくるものもあるのだろうけれど、外に求めることで得られる刺激というのも当然ある。 どちらも魅力的で、普段、あるいはこれまでは内省的な方に比重を傾けていたけれど、なんだかそれだけでは寂しくなってきた、という話。少し抽象的で女々しい話題かもしれない。

***

2016年に入ってから、早1ヶ月ではあるが、読書記録をつけ始めている。 今月は結局7冊。本の種類によってかかる時間は随分変わるから、一概に冊数だけでは何とも言えないが、感覚的には普段と比べて多くも少なくもなかったと思う。 なんとなく「年に100冊は読んでないだろうな」という感覚があったので、おそらく正しい感覚だろう。 今までそういった記録をつけていなかったから、一体自分はどのくらいのペースで本を読んでいるのだろうか、とふと疑問に思ったから始めたので、少なくとも1年分はつけてみようと思う。以前の時間に関するログと同じような、試験的なもの。 ただ最近は、そういう試験的な「測定」は別にして、何でもかんでも記録に残すことは、僕の人生にとって有効なことなのか、ということに少し疑問を覚えている。

かれこれ5年ほど、このページとは別に毎日1000字程度のプライベートな日記を書いている(さぼっていた時期も結構あるけど)。 感情を吐き出して、精神的にフラットを保つとか、自分の行動を客観的に見ることができるとか、日記を書く実際的なメリットは色々あるのだろうけれど、僕にとっては記録に残しておくことで得られる「忘れても大丈夫」という安心感が大きいように思う。 普段の生活の中で引っかかったことを書いておけば、後はそれを気にしなくても、見返すだけで思い出すことができる(中にはなんでこんなこと書いたんだっけ、というようなメモもあるけど)。

けれど「それ」は、「それ」こそが後の発想に繋がる種みたいなもので、むしろその引っかかりを神経質なほど考えることで、ふとした拍子に芽が出るものなんじゃないかな、と思うことがある。 メモだけとった安心感から、普段の生活の中で、特にそれを気にしなくなってしまえば、せっかくの種をみすみす腐らせてしまっているようなものなのかもしれない。 「表面的には忘れていても無意識が考え続けていて、それがリラックスしている時に降ってくる」みたいなのは、あくまでも徹底的に考え抜いた、さらに後の話で、その工程を経ずに勝手に答えが出てくるのを夢見るのは、少し都合が良すぎるだろう。

中にはそうして、メモだけを残してあっさり手放してしまっても、知らない間に勝手に芽が出ているような強い「種」もあるかもしれないし、あるいはメモを取らず自分の頭の中だけで暖めようとしても、知らずこぼれ落ちて、すっかり忘れ去れれた種の方が圧倒的に多いのかもしれないけれど。 安易に出力するべきではない、という考えと、何でも出力するべきだ、という考えはもうちょっと経過観察しようと思う。 今更日記を書くことをやめようとは思わないし、こうした「当時の生の記録」というのは、もっと歳をとった時にようやく貴重な価値を持つような気もするから。

***

今日は、以前から気になっていた、近所の喫茶店に潜入してみた。 雑誌や新聞が置いてある昔ながらの喫茶店ではあるのだが、内装は小奇麗で、カフェと呼んでも遜色ないような雰囲気。 住宅地付近だし、そういう場所は得てしてご近所さんのたまり場になっていることが多いので気後れしていたのだが、昼ごろ覗いてみたらお客さんは誰も居ないようだったので(それはそれで不安になるが)入ってみた。 声をかけるとなんだか親近感がわくような笑顔を浮かべるご主人と、小柄な奥さんの2人でやっているようだった。 お昼の定食はいまいちだったけれど、コーヒーはとても美味しかった。 休日に、街の中心地にでないと美味しいコーヒーが飲めない、という問題が解消されるかもしれない。

1月24日

先週からずっと左目の痛みが取れない。眼の奥に、打ち身を触った時のような鈍い痛みが続いている。 しばらく睡眠時間を削ったり、いつにもましてディスプレイか紙とにらめっこが続いているので、単なる眼精疲労ならいいのだけれど。

天気予報ではものすごい大寒波が、という話だったが、中国山地に守られた広島市内では雪が降ることもなく、むしろ晴れ間が見えるくらいだった。 確かにいつもより気温は低いように感じたけれど、1日中暖房のきいた部屋に引きこもっていたので、もともと何の影響もないのでした。 と書きつつふと外を見ると、いつの間にうっすら積もっていたので、明日の朝が楽しみです。

1月10日

新年なので厳かに、オイゲン・ヘリゲルの「弓と禅」を読んだ。 弓道をはじめとする日本の「道」が東洋神秘主義的な禅の修練になるとして、ドイツ人哲学者である著者が日本で弓道を学ぶ過程を記したもの。 1948年頃に書かれたもので、当時の文化については詳しくないが、「日本人であれば誰でも1つの『道』に精通し、生涯かけて修練を積むという」というの流石に過大評価ではないか。 著者の師となった阿波研造は当時「大日本射道教」の開祖として、自ら教主となり禅を根幹においた弓道を説いたが、それは当時の弓道界においては異端だったという話も目にしたので、多かれ少なかれ「間違った日本文化観」も含まれることに注意しながら読んだ。

禅といえば、今日では"ZEN"として自己啓発的なニュアンスであったり、リラックスやストレス解消といった見出しで目にすることが多い。 また、多くの場合ジョブズのような外国人の習慣からの逆輸入による影響が大きいように思う。 その外国人たちがどのようにして学んだかといえば、本書のような外国人が日本文化について記した本、ということになるのだろう。 そういう意味ではその源流のひとつであるといえるのかもしれない。

禅は無心になることに焦点を当て説明されていることが多いように思うが、無心になる事自体はあくまでも結果として生じる現象に過ぎないのではないか、と思っている。 最初のステップとして呼吸法や、道における礼法といった所作を無意識にでもできるくらい繰り返し体に覚え込ませる。 その上でそれらの動作のひとつひとつに意識を集中して取り組むことで、自然体で最高のパフォーマンスを発揮することができる。 その際、結果やパフォーマンスのことさえ頭にはなく、目の前のこなすべき所作にのみ没頭することで、、無心のように観察されるというだけのことではないのだろうか。

当然「集中しよう」と思って簡単に集中できるものではないので、そうした没頭の状態に意識的に、簡単に移行できるようになるための日々の修行であり、儀式めいた所作であるとするならば、べつにそれは特別な「道」や「禅」である必要はないということだ。 それは禅の入り口に過ぎず、その先にはまだ神秘主義的な「何か」があるのだといわれれば、それは僕にはうかがい知る事もできないが。

1月2日

明けましておめでとうございます。 今年は摩耶山で初日の出を見ました。 山頂で食べたたこ焼きと、コーヒーが美味しかったです。 その後、某観光ホテルを見学する予定でしたが、同行者含め、万全の状態ではなかったのでおとなしく下山しました。

1週間ほど前から実家のある神戸に戻っています。 いつもどおり、ノートPCとヘッドホンは持ってきているので、音楽制作環境に関してはほとんど変わらないはずですが、こうして帰ってきて家族に囲まれると、やはり作業は思うように捗りません。 そもそも数年前、音楽制作を始めたのも、学生時代一人暮らしを始めたタイミングだったので、基本的に周りに誰もいない一人の環境というものが必要なのかもしれません。言い訳ですが。

***

仕事で10歳近く年上の人間を見て、10年という歳月で、人はどれほど変わることができるだろうかと考える。 人が何かの道に習熟するにはおよそ10年の歳月が必要だとも聞くし、10年あれば、どこまででも進んでいけそうな錯覚に陥る。 しかしそれはあくまでも、絶え間ない努力を10年間、地道に続けてきた場合の話だ。 あくまで地続きのそれは、油断していればあっという間に、自分の成長を待つこと無く訪れるだろう。

15歳の記憶など、もうはっきり覚えていないが、今とそれほど大きく変わったとは思えない。 小手先の技術や知識は確かに増えたかもしれないが、自分という人間の基本的な部分はまだまだ子供のままだと日々実感する。 15歳から25歳の青年期における10年間でさえそうなのだから、無自覚に毎日を過ごせば、この10年、なおさら成長など見込めない。

そういう考えに至ったのも、どうにか20年以上を生きてようやく、といえるのかもしれないが、それを踏まえて次の10年、20年というものを考えていく必要がある。 10年後に今よりも確実に進歩しているためにできることは至ってシンプルだ。 毎日少しずつ、何かを確実に進めていくしかない。 あくまでその積み重ねであるのならば、それは今日一日、何かを一歩進めることができたかどうかとほぼ同じ意味だ。 逆に言えば、今日その日に何もできないのならば、多分それは10年経っても何も変わらない。 去年、そういうことを考え続けて、このままではいけない、という問題点が随分浮き彫りになった年だったと思う。 精神的ないい節目には違いないので、それを実践に移していけるような1年にできればと思う。

***

このページに関しては去年の6月に本格的に再稼働したが、終盤尻すぼみのような形になってしまった。 それも心機一転再開し、続けていきたい。 もともと生存報告以上の意味はないが、去年の分に関しても一応消さずに過去ログとして残していこうと思う。

Note - 2015年

12月5日

先週末は柄縞_睡魔さん発足のゲーム企画の、いわゆる定例会議。進捗報告と意志の統一。少しずつではあるけれど、着実に進んでいる様子。 とはいえ、始動からもうすぐ半年経ってしまうのだから、今の進捗状況を考えれば、ゆうに2,3年かかってしまうんじゃないだろうか。 全4章構成のプレイ時間数時間程度のノベルゲーム。今年中には第1章の仮組を終えてしまえるか、という状況です。待て続報。

***

最近はspangle call lilli line、DE DE MOUSEの新譜、AOKI,hayatoとharuka nakamuraの『FOLKLORE』、それと同じ棚に飾られていたカルテット・ファンタスティコの『music for dreams』をそれぞれ購入。 また、ハヤカワ文庫の電子書籍がKindleでセール中で、神林長平、冲方丁、他目についたものを片っ端から購入したので、しばらく聴くものにも、読むものにも困らないだろう。

***

何もしたくない。何をしたところで全ては無駄だ、という徒労感。 新しいことに取り組もうという時にも体は重く、心躍らず暗い展望しか見えてこない。 過去の報われなかった経験たちが、口をそろえて「また同じことを繰り返すのか」と耳元で囁き、腹の奥がぐっと重くなり、それをやり過ごすために無為な時間を浪費する。 論理的な根拠こそないものの、過去の経験による、有無を言わさぬ『実感』を理由とするため、取り組む熱意と勇気を取り返すために自分自身を鼓舞するのはとても難しい。 そういう状態を学習性無気力と呼ぶ場合があるらしい。 「この世に無駄なことなんて無く、あらゆる経験から何かを学ぶことができる」みたいな、なんともありがたい言葉が真実だったとして、学び取ったものが諦めと、それに伴う無力感だったとしたらなんとも笑えない冗談だろう。

似たような状況を森博嗣は『孤独の価値』の中で「死の次に悪い状態」つまり「生きているうちでは最悪の状態」といい、「孤独を拒絶し、それを恐れてばかりいる人生だったから」だという。

僕は多くの時間を一人で過ごすことに費やす。一人で過ごすのが一番気楽だし、楽しいし、充足していると感じる。 そんな自分が孤独を拒絶しているわけがないじゃないかと思っていたのだが、一人で過ごすことが気楽だと思っているその裏は、誰かに拒絶されるのを恐れるあまりに人を遠ざける「最初から信じなければ、裏切られることもないない」みたいな歪んだ精神だった。 他人からの否定や拒絶を味わいたくないために、そもそも他人を身近に置かないというのは、孤独を愛するどころか、むしろ孤独を恐れる心の極端な形といえるだろう。 それを孤独が好きなのだと勘違いして殻に閉じこもっているだけなのだから、孤独、孤立が怖いからと人とつるむ人間よりも、一層たちが悪いとさえいえる。

冲方丁はキャラクタにその徒労感こそが「人生における真の敵」と言わしめる。当然、キャラクタのセリフイコール著者の考えというわけではないが、この言葉にはある程度著者の実感が込められていると感じるのは自分勝手な解釈だろうか。

つまり、事態は自分が思っていたよりも深刻だということだ。自分が今脅かされつつある感情こそが「生きているうちでは最悪」のものであり、それこそ「人生における真の敵」だったと言われたのだから。

10月25日

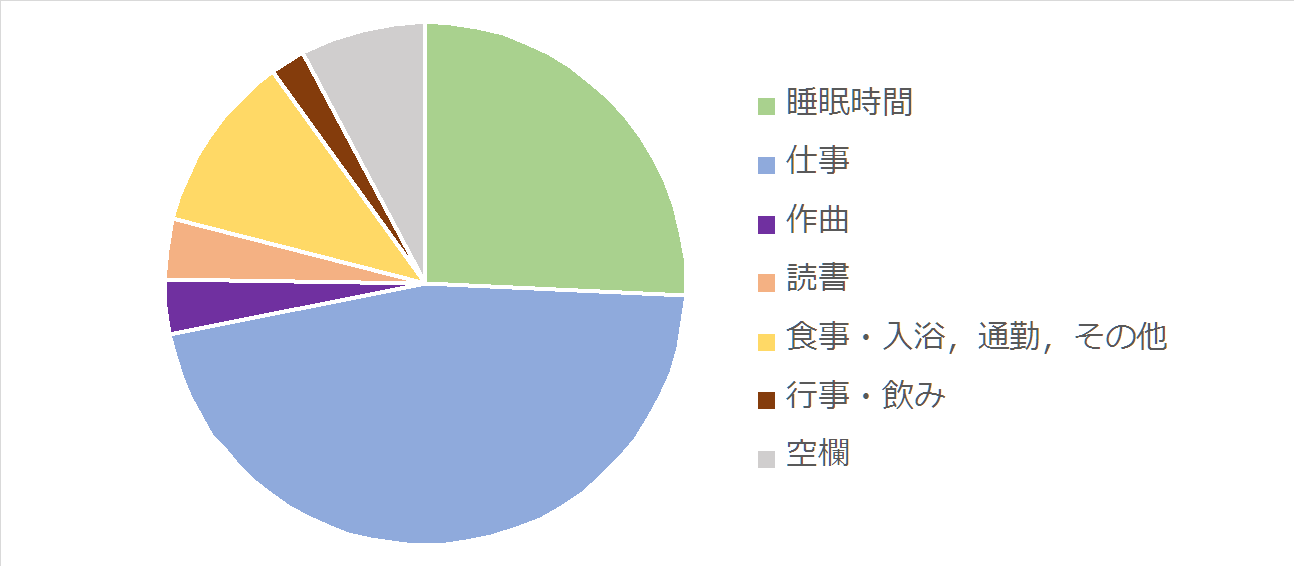

僕が普段どんなふうに生活しているかという、他人にとっては本当にどうでもいい話ですが、記録だけ。 2週間、休日をのぞいておおまかに、いわゆるライフログをつけてみた結果、結論からいえばこんな感じになった。

睡眠時間が全体の1/4、仕事が1/2、食事や入浴、通勤といった時間が合計10%程度で、「仕事」に入れてしまおうかとも思ったが、仕事上の飲み会や、イベント事が2%。 作曲が3%で、読書が4%。残りはダラダラとネットをしていたり、アニメを見ていたり、あまり明確な目的のない空白時間が8%。 睡眠と仕事、食事や入浴で1日の8割が無慈悲に消費されているという事実。これらはあんまり変えられないだろうから、その時点で1日24時間の残りはおよそ4時間。 記録をつけ始める前から薄々わかってはいたけれど、やっぱり無駄になっている8%をどう有効活用するか、という問題のようだ。 平日だけの記録なので、休日の分がまるまる残っているが、おそらく仕事の分を他の時間が食い潰すだけで、割合はそんなに変わらないかな。 とはいえ、作曲も読書も、平均して毎日1時間にも届いていないというのは少しショック。 休息時間というのは必要だろうし、8%の空白時間も全部が無駄というわけではないとおもうけれど、どの程度削れそうな時間があるかはっきりわかったので実験は終了。

***

SF熱のまま、グレッグ・イーガンの「ゼンデギ」を読了。 イーガンは初めて読んだが、話自体はとてもわかり易く、派手さはないけれど面白かった。 一部SFでは簡単に扱われそうな人格や記憶のコピーなんかを、あくまで現代の神経科学やパターン認識技術の延長線上で、どう実現していくか。 もし実現できたら、「それ」は一体なんなのか、という話。 イーガンの他の本はもっと難解でわかりにくい、という話を聞いたので、そっちはまたそのうち試してみようと思う。 あとは「恐るべき子供たち」と「死に至る病」をポツポツと読んでました。

10月11日

今日は秋祭りだったらしい。9時過ぎまで惰眠を貪っていたら、子供の声と、太鼓と笛の音で目が覚めた。 夜に開催される華やかな夏祭りと違い、秋の祭りには地に根ざした、どこか清涼な空気が漂っている気がする。 ベッドでまどろみながら30分もすると、子供の声も、太鼓の音もだんだん遠ざかって消えてしまった。

***

アンディ・ウィアーの「火星の人」読了。 ずい分前に買っていたが、ちょっと重そうなのでずっと積んでいた。 積んでいたらいつの間にか映画の公開やら、NASAの火星の発表やら、タイムリーな話になってしまった。 ともかく実際に読んでみると、置かれている状況や直面する危機は確かにシリアスなのだが、主人公のワトニーのユーモアや機転でどんどん話が進展していき、状況のシリアスさを感じさせない。 宇宙服を着なければ当然外にも出られないような環境で、一年以上の時間を一人で過ごしているにも関わらず、全くへこたれず、彼自身の心境なんかはほとんど語られず、淡々と生きるために必要な問題を解決していく。 そういう意味ではハードSFには違いないけれど、思ったよりも重い作品ではなかった。 ワトニーの一人称のログと地球側の三人称の視点で交互に進んでいくが、ワトニーの独白が完全に物語を引っ張っている。 こういう比較が妥当かどうかはわからないけれど、物語の明るさや、問題解決のテンポなんかはハインラインを思い出しながら、ワクワクして読むことができた。

しばらくSF熱が高めだが、読書に時間を割きすぎだろうか。

***

何にどれだけ時間を費やしているか、どれだけ余計な時間があるか。 何を削るべきかをちゃんと把握するためにも、2週間くらい記録を取ろうかな、と画策中。 スマートフォンのアプリを色々探してみたけれど、あまりしっくり来なかったので、少々アナログだがExcelで管理してみる。 とりあえず1週間、夜日記を書くついでに、前日の就寝時間から15分間隔くらいでざっくり記録しておけば十分だろう。 睡眠時間と仕事の時間(それでほとんど埋まるだろうけれど)、読書の時間と創作の時間。その他。 もともと仕事は必要な分だけだし、睡眠時間はあまり削りたくないので、結局残された4,5時間をどう有効に使うか、みたいな話にはなるだろうから、案外「その他」の時間が重要になるかもしれない。

最近はまた残業時間多めだが、先週は毎日少しでも作業時間をとって作曲を進めるようにした。 残業時間が多めの状態も少し慣れてきたので、また日々のリズムを作っていきたい。

10月4日

色々と書きたいことは山積しているが、それをうまく言葉にできる自信はない。 昔から、文章は多く目にしている方だと思うので、単に読んだことを踏まえて、実際に書いてみることをサボった結果なのだろう。

趣味は読書だ、と答えるくらいには自分の中に占める割合は大きい。 それは大人になり、他の多くの人たちは僕の思っているほどには読書に時間を費やしていないのだな、と知ったからだ。 もちろん、僕なんかとは比べ物にならないほどの量と質でそれに費やしている人はいくらでもいるのだけれど、僕の今のレベルでさえ、世間一般で見れば十分マイノリティなのだ、という実感が得られたのは最近のことだ。 それに関しては、どうやらうぬぼれではないように思う。

「他者」の実感が薄いせいなのか、自分の立ち位置を正しく測ることができない。 それは客観性というよりは、単純に「他者」のサンプルの少なさに起因するように思う。 他人は自分とは違う、なんて、赤ん坊でも本能で理解しているというのに。

***

三秋縋の「君が電話をかけていた場所」「僕が電話をかけていた場所」を読み終えた。 書きおろし長編、上下巻構成ではあるが、読みやすいので、2冊合わせて4時間くらい。

最初に断っておくとするなら、僕はこの著者にかなり主観的な肩入れをする傾向にある。 web掲載時代から見ていたというのもあるが、単純に、同じ年齢の作家が小説を出している、という極めて卑近な理由で。 作品のでき云々に関係なく、頑張ってほしいなぁ、と個人的に応援しているといってもいいだろう。

そもそもライトノベル系の文庫の著者でわざわざ新刊を追いかけているのは他に野崎まどくらいだし、この著者にしたところで、この共通項がなければわざわざ新刊を購入したりはしなかったろうな、という自覚はある。 そういう意味でも、本来仰々しく感想を書いたりせず、こっそり応援しておけばいいのだが。 また、本書はライトノベルであり、エンターテイメント作品とみなすべきなのだろう。そういう意味で、今から書くような感想、批評は全く的外れな可能性も十分ある。 「そもそもそういう作品じゃねぇから」というのはまあそうなのかもしれないな、と思いつつも。後、ネタバレ気にする方も注意でお願いします。

タイトルはカーヴァーの「ぼくが電話をかけている場所」のオマージュだろう。 こちらはアルコール中毒の療養所に入院している主人公が他の入院患者とのコミュニケーションを通じて、家族に電話をかけようと思い立つ物語である。 「電話をかけること」は自分から他者への積極的な干渉であり、ここでは関係性の修復みたいな前向きな一歩として描かれる。 そのメタファーが本書でも有効かどうかは微妙だが、ずっと一方的に電話をかけてきていた彼女が、糸を結びなおしたあとは電話を使わず、直接姿を見せる、というのは単なるネタばらし、という意味以上に印象深い。 公衆電話が突然鳴り出す、というのは異質で、不気味な事態ではあるが、最後まで読めば彼女からの電話の意図は明らかだ。 また、電話というのは、どちらか一方が自発的に相手にかけるものであり、互いに電話を受け取るという本来ありえない事態に対するシーンの戸惑いは面白かった。

随所にアンデルセンの人魚姫と八百比丘尼の伝説の逸話が挟まれ、物語は基本的に人魚姫のフォーマットで進む。 人魚姫が足の代わりに失った声は、王子との間を本来とりもつものだったのと同じように、深町が失った痣は、初鹿野との間を本来とりもつものだった。 そういう三秋縋が好みそうな、ボタンの掛け違いみたいな悲劇 そのうえで、著者が「三日間の幸福」の当時「みにくいアヒルの子を、みにくいまま救ってみせろ」といったように、本書も人魚姫を救い直すための物語だといえる。

そういう基本となるテーマがこれまでと同じ以上、本書もこれまでの構造からあまり外れてはいない。 ともに不幸を背負った少年と少女が共依存的な関係によって、これまでの不幸をチャラにしてもいいと思えるほどの幸せを噛みしめて、不幸を背負ったまま救われる、という構造。 少年と少女は、見た目上はどちらかが優位を保ちつつ、なおかつ形式的には互いに距離を取りつつも、この上ないほどずぶっずぶの共依存に陥りながら互いを癒やす。 女の子が例外なく敬語で接してくるのも、(作者のフェチはともかく)適切な距離を取り、あなたには別に頼っていないという形式上の、ポーズにすぎない。

そのため、彼らはあくまでも彼らだけの閉じた世界で、互いに傷を舐め合う。 その隔離された世界は、彼らの治療のためだけの舞台のようでもある。 世界には基本的に少年と少女しかおらず、その他の登場人物は、友好的か敵対的かにかかわらず、2人とは一線を引いた別の世界の人間だ。 そんな世界で互いが共依存関係に陥らないという方が無理な話だろう。

そして少年と少女の逢瀬は、大体の場合期限付きであり、だからこそ、刹那的な快楽を(健全に)貪り、その時が来たら、まぁこれで十分だよなと笑っておしまいにする。もしくは、幸せの絶頂で終わらせることを良しとする。 そこでは救済が書かれるものの、見方によってはとても破滅的だ。 本書では結末こそハッピーエンドだったが、深町も初鹿野も最後まで(そりゃあ死にたくはないけどという但し書き付きで)、これ以上望めばバチが当たるとでもいうように、ここが終着点だと捉えている。

また、本作でも過去の思い出として、2人のきっかけが書かれる。 著者の書く「小学生時代」の登場人物は過去の純真無垢な存在として描かれ、現在においても主人公はその頃の幻影に取り憑かれている。 しかし、頭のいい子だった、として書かれているものの、主人公もヒロインも、純真なゆえの幼児性みたいなものは持ちあわせておらず、やけに早熟で、内省的だ。 現在では、現実を知り、深い絶望を経験してはいるものの、基本的に精神構造は小学生時代のそれと変わらないような書かれ方をしているため、著者自身、自分のピークは小学生の頃だった、というようなコンプレックスにとらわれているのかなと勘ぐってしまう。

さらに本書では記憶喪失によって、ヒロインの絶望のみがキレイに漂白されてしまうため、ヒロインの無垢性がより顕著になる。 記憶喪失を利用し、相手を自分の都合のいいように誘導する、というのは「優しい嘘」と言えなくもないが、なんだか恣意的であり、救済する上での逃げに感じられなくもない。 ご都合展開ではあるのだけれど、その辺はサリンジャー、ライ麦におけるフィービーとか、そのへんの著者の嗜好を絡めて何か書けそうな気もする。

著者の書く女の子は、確かに陰のある可愛らしさが溢れているのだが、クールでツンデレ的な要素をまといつつ、純真無垢であり、そもそも世界に対して背を向け、主人公しか頼るもののいない一途すぎるキャラクターという、極限まで記号化された、おそらくは著者にとって理想的な少女像である。 ライトノベルを読んで、キャラクタの記号化甚だしい、と憤るのは筋違いというやつなのだろうが、本作の「救われるべき」人魚姫の役割がヒロインではなく、主人公である深町だったことが示すように、著者が物語の中で一貫して救おうとしているのは、不幸を背負った少女ではなく、あくまでも少年の方なのかもしれない。 つまり「理想化された少女を救うことで救われる主人公」の方、ひいては著者自身の投影を繰り返し救おうとしている。 それが著者のオブセッションだと言ってしまえばそれまでなのかもしれないが、冊数を重ねるに連れ、どの作品にも共通する基本姿勢みたいなものが徐々に浮き彫りになり、またこのパターンか、という飽きは避けられなくなってきたように思う。 それはある層の人間にはものすごく、肯定的で、破滅的な世界ではあるのだけれど、読者は残酷で思慮が浅く、欲が深いので、そろそろ別の切り口で驚かせてほしいな、というのが正直な所。

9月27日

午後になると、随分空が高くなっていることに気づいた。 出歩くとまだ暑さを感じることはあるが、もうすぐ10月だ。

別に誰か大切な人の誕生日ではないし、ハロウィンが大好きというわけでもないが、1年のうちで最も好きな月はと問われれば、熟考の末10月と答えるだろう。 10月、ひいては秋の何がそんなに好きかといえば、ひとえにその寂しさだ。 夏の賑やかさも、冬の厳しさも、つかの間の秋の物悲しさを引き立てるためだけに存在する。 レイ・ブラッドベリの「10月はたそがれの月」の何が一番素晴らしいって、その邦訳タイトルだと、常々思っている。

***

日記を書くのが億劫、日記に書きたいことがないという状態は、身体的、精神的な疲労ももちろんあるのだろうけれど、結局のところ新たな価値観、もしくはそれを予感させることが何も生まれていないということだ。 毎日が職場と家の往復という、ある程度のルーチンであったとしても、自分の頭のなかで考えることはある程度自由のはずで、にもかかわらず、日々に新たな知見が何もない、というのは思考停止している証拠のような気がしてならない。 「きょうははなんにもないすばらしい一日だった」と書くことにそれほど意味があるとは思えない。

***

「伊藤計劃記録」を読む。 読むと映画を観たくなるし、メタルギアシリーズをプレイしてみたくなる(1作もプレイしていないが別に避けているわけでもない)。 森博嗣の日記シリーズを読んでいた時も感じたことなのだが、これだけ自分の言いたいことを、自分の言葉で語る事ができるのが羨ましいと感じる。 それは小手先のスタイルを真似すればいい、という問題ではない。 むしろそういう表層のみの模倣こそ、最も避けるべき嫌悪の対象だ。 元々、紋切型の言い方や、定型文のようなネットスラングを多用するのは好きじゃない。 それが適切ならそれを引用して使えばいいと思うが、ただ単に使いやすさから、自覚なしに使っているのは正直、吐き気すら覚える。

自分の言葉で語る、というのは、簡単に「正解」を検索することに慣れ、考えの正当性を検索ヒット数のオーディエンスで図るようなやり方のせいで、すっかり衰えてしまった能力なのかもしれない。 ネット上の記事や大衆の反応を見たうえで、乗っかって、何かを批判すれば、簡単に自分の意見っぽいものを表明することができる。 ネット上の論調も様々だから、その中から最も自分に合ったものを選べばいいだけだ。色んなサイズが揃っている既製品から、自分に合う物を選ぶのと何も変わらない。

いや、だからといって、一昔前の人たちはみんな「自分の言葉」を持っていた、とも考えにくいので、やっぱりネットの発達で、そういうやり方が目立つようになった、というだけだろう。 時代や技術の問題ではなく、やはり個人の問題だ。

9月20日

どうやら親というのは、子供がある程度まで成長すると、新たな情報の追加をやめてしまうらしい。 彼らにとって僕はまだトマトを食べられない泣き虫の子供にすぎない。 いつまでも子供扱いをして、「親にとって、子供はいつまでも子供」などというのはなんとも微笑ましい話に聞こえるが、彼らはいつまでも僕らと対等に向き合わず、子供の頃の僕らの幻影を相手にしているだけなんだと考えると、少しぞっとする。

「ゲームサウンド制作ガイド」読了。

内容はある程度想像通り。

プロフェッショナルとしての、実際の仕事環境や開発チームの話であったり、商業作曲家としての筆者の経験が主として書かれているため、タイトルにも含まれている作曲技法的な話についてはループ音源についての話と、ライトモチーフ、イデーフィックスの例がいくつか示されたくらいで、それほどページは割かれていない。

ゲームジャンルと音楽ジャンルの関連の話は正直ピンとこなかった。

「オーケストラ的な構成とロックのリズムが好まれる」というゲームジャンルが多すぎて、統計・分類としてわざわざ書く意味が何もないように感じられた。

***

「自分の思考も何もかも、凡庸、凡百のものであり、どこかで誰かがすでに考えたことの劣化版でしかない」というのはなんともうんざりさせられる話ではあるが、ある程度真実だろう。 最先端の科学技術の研究現場で起きているようなことはさておき、こと哲学的な分野に関しては誰も思いついたことのない突飛な発想なんて、そうそうあるものではない。 自分は唯一無二の存在であり、特別な存在であるなんて、自分の主観だけで判断した「それ」が正しいということこそ真実の可能性はかなり低いといえる。

幸いなことに、誰も思いついたことのないような、突飛なだけの発想に価値があるということは稀で、ほとんど価値が無いからこそ、誰も見向きもしていないだけだ(当然、中には隠れた金の鉱脈的な価値がある場合もありえるのだろうが)。 単純に誰もやったことがないことがしたいのであれば、とことん無価値なことだけをすればいいし、逆に価値を簡単に生み出したいのであれば、既存の考えにならえば、ある程度の成功は保証されている。

もしくは小さなコミュニティに限定すれば、本当に「誰も思いついていないこと」を考えることが出来る。井の中の蛙なんとやら。 どちらが幸せとか、何が正しいという話をしたいわけではなくて、ネットワークによるグローバルな繋がりは、どんなニッチな嗜好にも同好の士を与えてくれたと同時に、そういう自分の思考が何ら特別ではないということを簡単に暴露してしまう、ということだ。 これはネタバレに近い。興ざめと言ってもいい。周りを見渡して、手の届く範囲はすでに先人に探索され尽くした後なのだ。

まだ見ぬ未踏のフロンティアは存在するのだろうが、そこに到達するまでの単調なレベル上げ行程が長すぎる。 そういう時代であり、そういう分野だ、というだけのことで、そこに文句を言っても仕方がないのだが、その上で価値を求めるのは、やっぱりしんどいよね、という話。

9月13日

最近ネットの調子が悪い。 途中でブツブツ途切れているのか、少し大きいファイルをダウンロードしようとすると、途中で止まってしまう。 回線はwimaxでまかなっているので、電波状況のせいだろうか。 しばらく快適だったので、別の原因もありそうだが、また即席パラボラアンテナを作らないといけない。 ちなみに以前住んでいた所では、室内での電波状況がとても悪かったので、金属製のボウルの中にwimaxの端末を放り込んで、窓際においておくだけで随分改善された。

このページ以外に、ほぼ毎日、PCで日記をつけるようにしている。 そっちは完全なプライベートなもので、学生時代から続けているが、その時のモチベーションによって書く文章量が結構まちまち。 個人的に、そっちの日記すら書くのも億劫という時は、結構なイエローサインなのだが、今週は7日の月曜日しか書けていない。

こんな本がオライリーから出ていた。 「ゲームサウンド制作ガイド ―インタラクティブな音楽のための作曲技法」

オライリーはどちらかといえば情報系の技術書が多く、それなりにお世話になっていたのだが、同じように理論的なゲームデザインやレベルデザインの書籍も出ているらしい。 この本もその流れの中で出たのだろう。個人的にタイムリーな話題だったので購入。 別に何か具体的なノウハウを得たいというわけではないので、単純にその業界の読み物として読んでみようと思う。

9月6日

9月に入った。もうクーラーがなくても大丈夫。ホットコーヒーが美味しい季節になりつつある。

ここの文章を週1回ペースで更新し始めて大体3ヶ月。 週1回ぐらいだと、うっかり忘れてしまいそうになるので、もう少し頻度を上げたいと思いつつも、基本的に書くトピックスはあまりないので、週末に少し書くくらいがちょうどいいだろう。 そもそもここは告知もしていないし、基本的に誰も見ていないという体で書いている。 敬体でなく、常体で統一するようにしているのもそうだし、内容についても、Twitterでは気軽に書けないようなことや、僕自身の個人的なことについて、もう少しぶっちゃけて書ければいいなと思う。

金曜日は久しぶりに仕事で23時頃まで残業。最近平和だったので、少し油断していたが、9月の連休までにひと山、その後年末にかけてもうひと山、という感じだろうか。 しかし今年は全然残業をしていないような気がするので、今月は意識的に残業を多め。

音楽制作は平日の帰宅後、25時頃までを目処に、できるだけ毎日触るようにしている。(金曜日はさすがに触れなかったが) 最近はまたゼロから作るのが上手くいかなくなってきたので、手元の「コード進行ハンドブック」みたいなものを見ながら、適当なコード進行でワンフレーズ作る、という形でウォーミングアップをしてから自分の制作に入ることが多い。 どのくらい効果があるのかわからないが、手が止まってしまうよりはマシだろう。 納得の行く形にはなかなかならないが、焦らず腰を据えていくしかない。

「音楽制作はあくまでも趣味」というスタンスは変えるつもりがないが、趣味でやっておきながらプロと比較し、実力の無さに落ち込む、というのはやはりおこがましいことなのだろう。 費やした時間が全てとは言わないまでも、(特に最初のうちは)大きなウェイトを占めるのは間違いない。 それで飯を食っているようなプロに比べ、少ない時間しか費やすつもりがないのなら、技術が足りないのは当然なのだから、今できる範囲で作品を完成させて、それを積み上げることしか方法はない。

8月末から9月の頭にかけて刊行された、安倍吉俊の画集「祝祭の街」をAmazonで注文した。 諸事情で実家に配送されるようになっているので、今度の連休に帰った時にゆっくり見ようと思う。

8月30日

楽しいことに「没頭すること」はつきものか、という問題の続き。

反例として、これまでになかった新しいことをする、というのも楽しいことには違いない。 けどそれは、純粋な楽しさというよりも、知識欲とか好奇心という本能的なものの影響が大きいように思う。 もちろん、それはそれで、大事なことだと思うが、目新しさがなくなればすぐに退屈になってしまうようでは、じっくり腰を据えて取り組むのは難しいんじゃないだろうか。

理性的であるためには、本能の欲求を理屈で説き伏せることが必要だ。 食事や睡眠を適切に取らなければ当然死んでしまうが、だからといって過剰に摂取しすぎても健康を害する。 同じようなことが、知識欲、いわゆる情報のインプットでも起こりうると思っている。 ある程度のインプットをしたら、それと同じくらい、何らかの形で出力をしなければ、バランスが悪くなってしまう。 自分自身に関していえば、入力偏重になってしまっているという自覚はあるし、まして没頭することによる楽しさをそれほど深く理解しているとも思えないので、自戒の意味も込めて。

マジメな話はこれくらいにしておいて、近況報告。 音楽制作は少し停滞中。 仕事の都合で、12月のピークに向けて、徐々に死の行軍が始まってしまったので、いかに自分の時間を確保するかが目下の悩み。 着々と進んでいるゲームの企画の音楽もそうだが、いい加減自分の新曲も完成させたい。

shpongleのライブDVDを買った。 昨年行われた、新譜の発売記念ツアーのロンドン公演の会。 東京の公演は僕も珍しく見に行ったが、基本的に昔のCD版よりもアレンジがかなり強く、ライブ版を聞くと、CD版では物足りなく感じてしまう。 DMTの後半なんかは完全に別物。公式サイトで、データ版15ドル,1850円くらいなので、かなりお買い得だと思う。 未だにネットのDL販売なんかで、さくっと買うと、その便利さに慣れず驚く。

8月23日

「楽しいこと」ってなんだろうか。

僕にとっては友達と盛り上がって騒ぐことではないのは確かだ。 少なくとも今したいのは、そういう熱狂的な楽しさではなく、もっとプライベートな静かな楽しみの話。

好きなことをしていると、ふと気づいた時、驚くほど我を忘れて集中していたということがある。 ゲームでも、絵でも、読書でも、勉強でも、人によって様々かもしれないが、全く経験がないという人はいないだろう。 その状態になれば、とても捗るし、時間もあっという間に過ぎる。 「フロー」とか「ゾーンに入る」とかいうやつなのかもしれないが、そんな言葉でわざわざ定義しなくとも、数学の問題に取り組んだり、プログラミングをしているときは昔から自然に没頭することができた。 そうやって没頭している最中は「楽しい」と感じる隙間すらなく、ふと集中が切れた瞬間に息をつき、得難い満足感と楽しさの残滓を味わうことができる。終わってから、あぁ楽しかったと思い返す。とても贅沢で貴重な時間だと思う。

けれど、そうした没頭している時間は間違いなく楽しいものだが、決して、楽しいから、好きだから没頭できるというわけではないように思う。 最初は気乗りしなくとも、始めてしまえば自然と集中して、気づけば没頭できている、という場合も多い。 最初の静止摩擦係数が一番大きいみたいな問題だが、よく言われる「とにかく始めることが大事」というのはそういう意味で本当に馬鹿にできない。 もちろん最初から楽しさを意識したゲームなんかでも、気づけば没頭し、没頭してプレイすればするほど楽しさを味わうことができる。 つまり楽しさを味わうために、その行為の楽しさ自体は関係ないとさえ言える。

逆に、そうした「我を忘れる」状態を伴わない物事について、それでも楽しいことって、何かあるだろうか。 感動することを「心を奪われる」と表現するように、楽しいことというのも、我を忘れること、没頭することと大きなつながりがあるんじゃないだろうか。 もし、楽しさに没頭することがつきものだとすれば、なおかつ、最初から楽しいことでなくとも、とにかく始めて、そのことに集中してしまえば、楽しさを味わうことができるのだとすれば、何よりも実際に行動することこそが大切だということになる。

何もしない時間。休息の時間というのは重要で、何もしたくないからとベッドでまどろむ時間は気だるく、心地良いものではあるが、深い集中を抜けた直後の痺れるような感覚は当然味わえない。 何だかつまらないと感じるのは、結局のところ本当に集中できていない、真剣に取り組んでいない、ということが原因なのかもしれない。 どんなくだらないことでも、手を動かして集中すれば、楽しめるはずなのだから。

何でもいい、どんなくだらないことでもいい、とはいうものの、できれば作業に集中しているとき、手や頭をフルに使うものの方が、満足感は大きいように思う。 創作活動の多くがそれに当てはまるだろう。どうしてもそれで楽しさを味わいたいのに、なんだか楽しくない、という場合は集中を阻害している原因を取り除くことを考えるべきだ。 人によってはそれがインターネット、SNSかもしれないし、「スランプだ」みたいな思い込みかもしれない。 家族の理解が得られていないことかもしれないし、もしかしたらある程度はどうしようもないことかもしれないが。

苦手なものが楽しいと思えない、というのはそういう意味では熟達していないから、その行為がぶつ切りになりがちで、集中しにくいからだということができる。 基本と言われるような動作、知識は無意識的にでもできるくらいになって初めて本当の楽しさを味わうことができないのかもしれない。 「ある程度続けないと本当の楽しさはわからない」みたいな言葉はそういう意味だろうか。

8月16日

お盆休みも終わり、明日からまた平常運転。 立秋もとうに過ぎ、まだまだ暑いながらも後は寂しくなっていく一方だろう。秋が待ち遠しい。

元来、人付き合いが好きではない。友人と呼べる人も少ないほうだろう。 その少数の友人たちとも、特別深い中を築けているわけではないと思う。 お盆休みやゴールデンウィークのような長期休暇になれば、地元に帰っている友人で一度は集まろう、という話になるが、しかし社会人になってからは、なんだか会うたび、違和感が強くなる一方だと感じる。

今回もお盆休みだったので、何人かの「いつものメンツ」が集まったのだが、友人と酒を飲み、近況報告や懐かしい馬鹿話をしていても、なんだか面白く無い。 他人をみて、つまらないと感じるのは、僕自身がつまらない人間になってしまったからだ、というのはありえる話だが、立ち直れなくなるのでひとまず置いておこう。 酒を飲み、くだらない話をして、盛り上がる、というのはむしろ、みんな変わっていないと確認する作業といえるだろう。 そうして変わらない友人たちの姿を見て、自分の居場所を確認し、安心する。 だからこそ、いつまでも変わらず、同じような話を繰り返して満足しようとしている自分の姿にぞっとしているのかもしれない。

8月11日

お盆休み。長期休暇なので実家に戻っている。 作曲をする環境は普段からノートPCと外付けHDDが1台。後はヘッドホンがあればいいので、実家でも問題はないのだが、実家の部屋は冷房がない。 ヘッドホンをつけ、PCに負荷のかかるDTMをしようとすると、人間にもPCにも結構死活問題である。 オリジナル曲に関してはあまり進捗状況はよくない。合作となるゲーム制作の音楽に関しては少しずつ進めている状況。 お盆休みのうちに、暑さと戦いながら少しでも進めたい。

日曜日は、とあるオルゴールの博物館に行った。通りがかった時、丁度演奏会の時間だったので、滑り込みで聴くことができた。 オルゴールというと、どうしても小さい、おもちゃのようなイメージが強いが、本来は蓄音機登場以前の「音楽を再生する」という大きな役目を担ったものだったらしい。 初期のシリンダ・オルゴールは1つのオルゴールに1つの曲が記録されたシリンダが入っており、それを回すことで金属の櫛を弾き音を再生する。 現代でも安価な置物やおもちゃとして販売されているオルゴールはほとんどこのタイプだろう。 その後、交換可能な円盤に譜面を記録したディスク・オルゴールが開発され、ハードとなるオルゴール本体とソフトとなるディスクに分離した。 元々円柱状のシリンダ表面の突起で情報を記録していたものが、薄い円盤の表面に記録されるようになり情報の密度も向上した。

この辺りは単純に技術発展の話としても面白いし、円盤に音楽を記録するという形式がこの当時から始まっていたのだ、ということもわかった。 最盛期には駅やパブに、コインを入れて曲を演奏する、ジュークボックスの原型ような運用もされていたらしいが、その後蓄音機が開発され、金属の櫛の音色だけでなく、あらゆる種類の音が再生できるようになり、自然と廃れていった、という流れらしい。 蓄音機、レコードもCDに取って代わられ、オルゴールの演奏曲を録音したCD、なんていうのも出ているのはなんだか皮肉な話だ。 今でもあえて解像度を下げた8bitの音楽が聴かれるノスタルジーと同じだろうか。 現代でようやく、CDも役目を終えつつあり、物理的な形がなくなったが、いずれも情報の集積度、解像度が向上する方向に進歩しただけで、本質的には何も変わっていないことがわかる。

あと、自動演奏ピアノの譜面を記録したロール紙も見せてもらった。 そもそもそれを「ピアノロール」というのだが、縦軸に音階、横軸に時間の流れを記録し、音符を長方形の穴として記録している紙は、まさしくDAWやMIDIシーケンサのピアノロールそのものだった。 MIDIも「音楽を自動演奏する」ためのシステムなのだから、正当な進化、というべきだろう。

そんなことを考えながらオルゴールの音源を打ち込む。

7月20日

3連休は実家に戻っていた。週末だけの帰省でも、最低限ノートPCや音楽プレイヤーは持って帰るが、やはりまともに音楽制作は進められない。 最近は「基礎的な理論を少し学んでおきたい」と純粋に思えるようになったので、少しずつそういう本を読み進める。 とはいえ、実家に帰ると悪い意味で緊張感が無くなってしまのだろう、あまり建設的に何かをしようという気になれないのだが。

音楽理論は必要か、みたいな話はよく目にするが、単純に、必要だと感じたら学べばいいし、無くても困らないと感じるのであれば、感覚のままで作ればいいんじゃないか、と思っている。 プロを目指すというのなら話は変わってくるが、趣味の範囲でやることが目的なら、必ずしも必要ではないだろう。 当然、初期の段階である程度基礎をしっかり固めておく方が将来的な伸びしろには期待できるのかもしれない。 とはいえ、厳格な指導者がいるのならともかく、独学ではなおさらそういう基礎固めの時期はいかにも単調で、つまらなく、飽きて投げ出してしまう可能性が高い。 僕個人の例でいうのなら、これまで手癖で作ってきて、少なからず自分自身の感覚的なものの考え方を経た上で、理論もあったほうがいいと実感してから勉強しているが、 仮に最初から音楽理論をガチガチに固めてから曲をつくろうと思えば、理論から抜け出せないつまらない曲しか作れなくなっていたかもしれない。 何よりもいつまでたっても作品づくりに移行できず、早い段階で飽きていただろうと思う。

理論を学んだ弊害として、理論から逸脱することを恐れて、結果的につまらない作品になってしまう、というのもよく聞く話だが、それは結局のところ、まだ理論を修める過程の段階であって、 "守破離"でいうところの、"守"の段階から抜け出せていない、というだけなんじゃないだろうか。 もしそうなら、あえてひたすら理論通りの曲を作り続けてみれば、そのうちそれでは満足できなくなって、自然と"破"の段階へと進めるんじゃないか、と今は楽観的に捉えている。 型にハマらないためには、まず既存の型をちゃんと理解しておかないといけない、というような話。

今の僕のレベルで理論の本を読んでいると、今までも無意識的にやっていることが系統立てて説明されていることもあれば、当然、思いつきもしなかったことが基本的な事項として説明されていることもある。 自分がこれまでなんとなく、感覚でやっていたこともそこまで的外れではなかった、という安心感もあれば、自分が悪戦苦闘していた部分も理論で説明されれば、簡単に自然な流れが見つかったんだなぁと感心する部分もある。 ある程度自分自身の経験がバックグラウンドにある方が、単調に見える基礎理論も納得しながら進められるというのは、楽しむという点では大きなメリットだなと思う。

そりゃあ、理論に精通し、楽器の演奏もこなせ、その上で作曲に取り組むことができればベストなんだろうけれど、はっきりいって現実的ではない。 急がばまわれとはいうが、限度がある。理論の勉強は進めながらも、これまでどおり、その時の自分に作れる曲を作る、というのが自分の満足も得るためにはベターなところだろう。

ちょっと理論を本格的にかじりはじめた、というだけであまり大きなことは言えないが、理論はあくまでもゲームにおける"定石"であって、定石通りの手を指したところで、勝負には勝てない、ということを肝に銘じておけばとりあえずは大丈夫なんじゃないだろうか。

7月12日

珍しく、映画の感想など。ネタバレを気にする方は読まないほうがいいでしょう。

セッション(whiplash)を観てきた。音楽映画版「フルメタル・ジャケット」とまで言われるのがよく分かる、密度の濃い映画だった。

厳しい修行に耐え、ある時を境に覚醒したかのように成長し、これまでの努力が報われる、というシチュエーションには多くの人が少なからず憧れるんじゃないかと思う。 まさに少年漫画の世界で、実際にそれを乗り越えられるかは別にして、それでも折れない心、才能に。 そういうスパルタ的な指導を経て成長する、というのは振り返ってみれば美談になりがちだが、決してそれを肯定するような映画ではなかった。 むしろ、そういう指導ってどうなの?という問題提起。映画自体は肯定も否定もしていない。

厳しい指導は、本当に優れた一粒の砂金を見つけることはできるのかもしれないが、それ以外は不要とバッサリ切り捨てるようなもので、当然、影に数多くの挫折を生むことになる。 学校教育があくまで、人材を平均的に高いレベルで育てることにあるのなら、その方法は間違いだというしかない。 指導の過程で本当に心が折れてしまえば、後の美談にさえならない。 フレッチャーはその折れない才能を探し、育てるためにあえて厳しく指導を繰り返したが、行き過ぎた指導で教職を追われる。 フレッチャーの最後の「仕返し」は正直大人げない、えげつないとさえ思ってしまったが、これまでの「指導」ではなく、私憤のためだけにニーマンの心を本気で折りにきた。 にもかかわらず折れなかったニーマンを見た時、自分の指導方法を間違っていないと信じながらも、思うところがあったフレッチャー自身、救われたのかもしれない。 最後のセッションは有無を言わさぬ熱い展開で、圧巻だった。

楽器も出来ないのに打ち込みだけで音楽を作っていると、本物のプレイヤーに対して少なからずコンプレックスを覚える。 音楽が本業ではない、というのは言い訳だが、音楽を教えてくれる先生も、否定してくる人間もいない状況では結局自分自身で教師役も演じるしかない。僕は自分自身をどこまで追い込めるだろうか?

昨日はゲーム制作第1回会議。顔合わせと進捗報告、今後の方針について。 睡魔さんのおかげなのだろうけれど、よくこう綺麗に役割分担ができたなぁと驚いている。おかげで僕自身は音楽に尽力できそう。 問題点は気にせず言い合えるというのが理想かもしれないが、僕自身、イラストや文章のことははっきりいって専門外なので、各個人が自分の思うようにやってもらえればいいんじゃないかなと思う。 自分の曲も作りたいので、ちゃんとある程度のスケジュールを考えて取り組もう。あまり一気に先を見ても仕方がないので、1つずつやっていきましょう。

7月5日

1週間毎に息が続かなくなって、こうして水面に現れるような生活。早1週間。今週は案の定、完成していないので新曲はありません。

以前「short stories」でジャケットイラストとともに、各動画のイラストを描いてくださった柄縞_睡魔さんと、ゲームをつくろう、という話がこっそり進んでいます。 色々と正式に決定すればまたTwitterなどでも告知すると思いますが、おそらくプレイ時間2,3時間程度のノベルゲームになるそうです。 自分一人で、自分の思う作品を徹底的に作りこむ、というのはとても魅力的ですが、ゲームというのは、映画に匹敵するくらい複雑な創作表現だと思っています。 昔からゲームをつくろうと思い、一人で何度か挑戦したことはありましたが、結局完成したものはほとんどなく、完成させる難しさだけは十二分に理解しているつもりです。 他の人と協力してひとつの作品を作ることがいい方向に働いて、その時のメンバーにしか作れない化学反応みたいなものが味わえると嬉しい。

好きなゲームの音楽を思い出すと、ジャンルにもよるが、やはり映画の劇伴のようなイメージが強い。 あくまでも引き立て役としての音楽。音楽だけで頑張らなくとも、場を盛り上げてくれる要素が他にもいるのだ、と前向きに捉えるべきだろうか。 自己主張すべき部分と抑える部分とのバランスを意識したい。

なんにせよ、うだうだと言っている暇はなく、それに向けて作品を書きためていきます。また1週間、潜ります。

6月28日

週末、月に1度は広島から神戸へ帰る。 新幹線に乗っている以外の時間も含めると、なんだかんだと片道3時間ぐらいかかってしまうが、新幹線での移動はなんとなく特別感、非日常感があって楽しい。 慣れない最初のうちだけかと思っていたが、もう1年以上、何度乗ってもその感覚は残っているので、もともと電車での移動が好きなんだろう。 まとまった「何もできない」時間ができるので読書も捗るし、疲れた時はのんびり外を眺めるか、振動に身をゆだねて眠ってしまえばいい。 よく喫茶店なんかで作業している人がいるが、それと同じで、自由がある程度制限された状態で、無関心な雑音に包まれているという環境のおかげもあるのだろう。

しかし最近は「実家なんかに戻っている暇はない」、「土日こそ時間をとって作業ができるのだから、部屋に篭って音楽を作っていたい」という気持ちが強い。 おそらく、この年齢になってようやく、これまでに過ごした時間と、これからの残り時間とがだんだんはっきり見えてきて少し焦っているのだろう。 焦っても仕方がない、なんて当たり前すぎて響かない。そもそも焦っているときにそんな言葉は届かない。 そういうときは普段以上に、意識的にのんびり過ごす。一度二度、深呼吸をして、今やるべきことだけを丁寧にやる。将来を見据えるのはとても立派なことだが、そんなものを見続けたら目が潰れてしまう。 たまに顔を上げて、方向さえ間違っていなければいい。

6月22日

昨日の正午にまた曲を投稿しました。(stay lost niconico)

"deeps"から2曲、今のところ正確に2週間に1度のペースで投稿できている。 EPは全7曲の予定で、最初と最後になる曲はひとまとめに作ってしまうので、実質これで半分。 とはいえ、その内の1曲は少し規模の大きい曲にしたいと思っているので、今のペースで作るのは難しいかもしれない。 自分で締め切りを設定して、自分の尻を叩いているうちはかまわないけれど、いつの間にか自分で自分の首を絞めるような事態にはならないように。

6月13日

単純に意識の切り替えが下手くそだ、というだけの話なのだが、音楽にかぎらず、何か創作活動に取り組もうとしているとき、油断していると四六時中そのことで頭がいっぱいになってしまう。 しかし常にだらだらと考えているのは、エネルギーを無駄に垂れ流しているような状態で、すぐにガス欠になってしまう。 短期集中型、2,3日で完成させようという場合には良いのかもしれないが、それでは長期的に取り組むことができない。 人それぞれ、状況に応じて走り方はあるだろうけれど、今は息を止めて、その場限りの全力疾走をしたいとは思わない。 それよりも、呼吸に意識を向け、自分の中に創作に取り組むリズムを作るような気持ちでやっていきたい。 創作活動と日常生活のバランス感覚。もしかして、子供の頃からものづくりに触れていた人は自然に身につけて、折り合いをつけてやっているものなのだろうか。

6月7日

曲を投稿しました。(nighthawk niconico)

2週間前、1年と4ヶ月ぶりに動画の投稿を再開したが、その間、DAWを触っていた時間というのは、この1ヶ月で作業をした時間にも満たないんじゃないだろうか。 16ヶ月と2週間。「前回比32倍速だ」なんて言ってみたりもしたが、冗談ではなく、そのぐらい密度が違う気がする。

長期間音楽を作れなかった理由はいくらでも後付けできるけれど、結局は自分のやり方も、考え方も迷走していたということだと思う。 もう迷いがないのかといえば、もちろんそんなシンプルな問題ではないけれど、色々と考えた結果、またこうして音楽を作りはじめた、作りはじめることができた、というだけの話。 また以前と同じように活動していきたいと思う。 1年以上ブランクが空いたとはいえ、元々積み上げたキャリアがあるわけでもなく、作り始めてみれば、できあがった作品は今までどおり。 ちょっとは成長していれば嬉しいけれど、またレベル1に戻されたようなものなので、今の自己評価はちょっと低い。

もともとTwitterも活発に利用する人間ではないし、1年以上も時間が空いてしまえば、ほとんどの人たちに忘れられているだろう、と覚悟していたけれど、本当に以前までとなんら変わりないように応援をしてもらえるのは嬉しかった。 活動にムラッ気がある奴、という程度には認識されているかもしれないが、それが信用というものだろう。

とりあえずはミニアルバムをひとつ作ってしまおうと画策中。タイトルはまだ仮題だが、「timemachine」にする予定。

戻る